19-го марта в Концертном зале имени П. И. Чайковского в рамках абонемента «Вещь в себе» прозвучала Седьмая симфония Прокофьева. Ведущий концерта и автор цикла Ярослав Тимофеев поделился со зрителями подробностями создания произведения. А Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова под управлением дирижера Александра Лазарева представил свое понимание музыки Прокофьева.

«Вещь в себе» — просветительский проект, созданный Московской филармонией для разгадки тайн музыки XX и XXI веков. Структура концерта в рамках цикла следующая: ведущий подробно рассказывает об исполняемом произведении, показывает отдельные музыкальные темы и звучание необычных инструментов, использующихся в сочинении. Затем партитура играется целиком.

Название цикл заимствует из немецкой философии эпохи Просвещения. «Вещь в себе» по Канту — это вещь как таковая, вне зависимости от нашего восприятия. Она непознаваема.

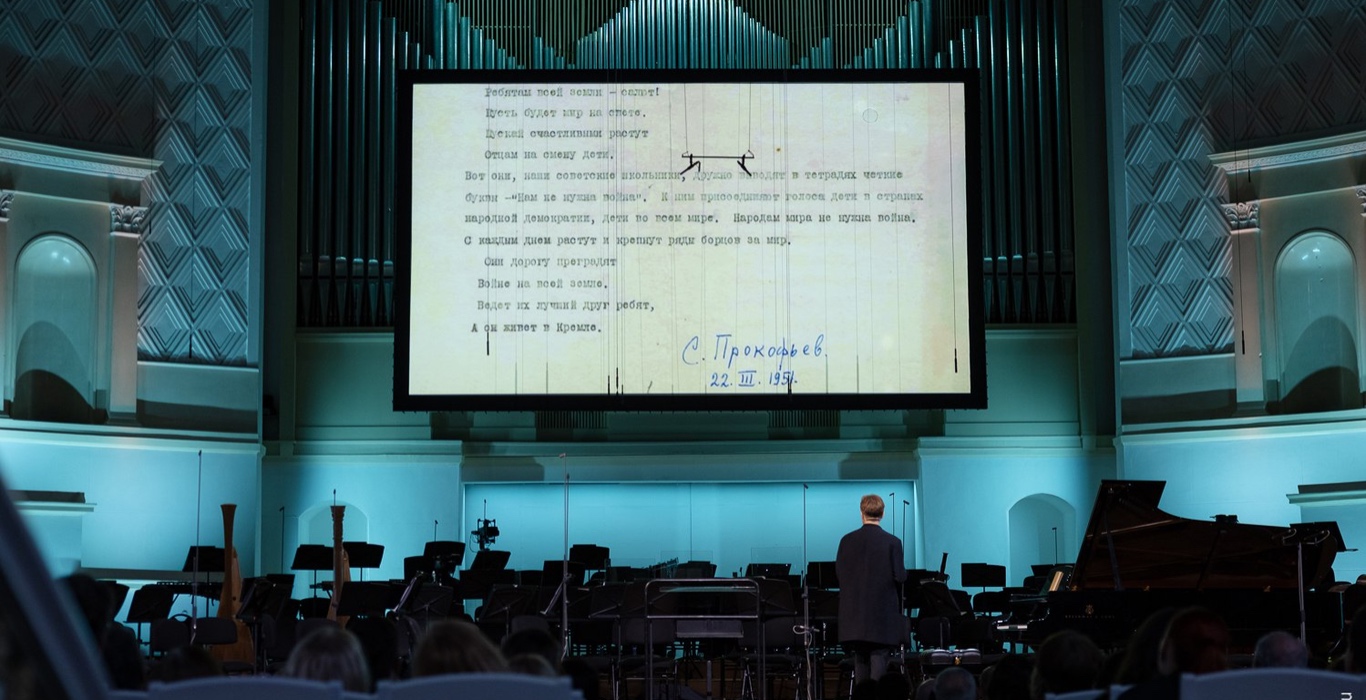

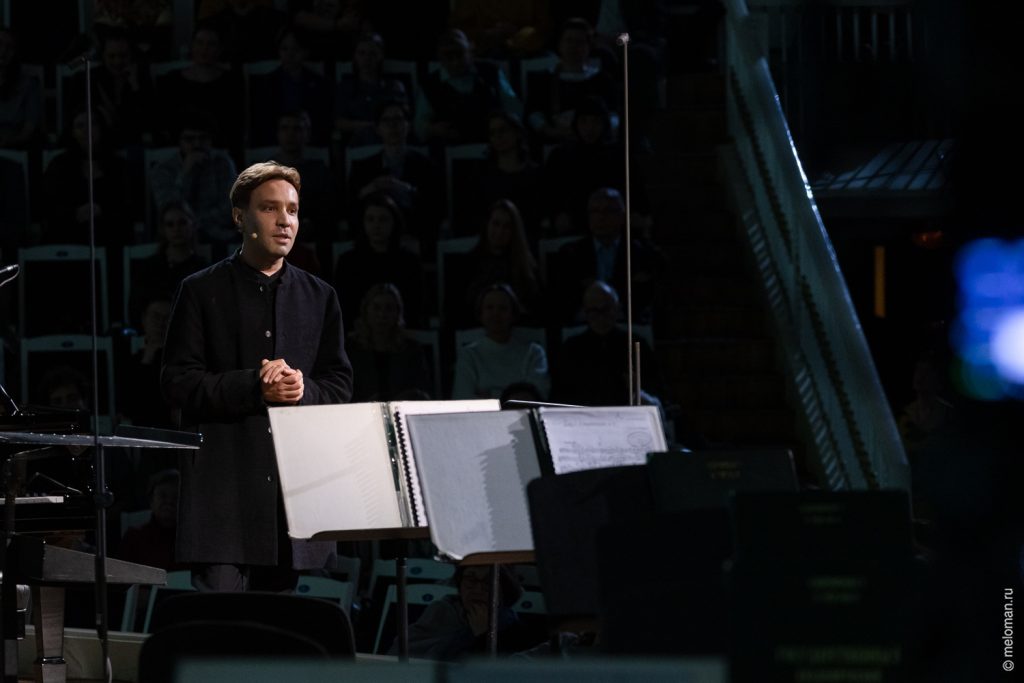

Ярослав Тимофеев предлагает приоткрыть завесу тайны и познать музыкальную «вещь» в первой части концерта через слово, а во второй — через музыку. Ведущий рассказал о биографии, мировоззрении и отношении Прокофьева к своему произведению. Также Тимофеев показал собственный сюжет для телеканала «Культура», созданный 15 лет назад. В нем композиторы XX века делились своими мыслями о жизни Сергея Сергеевича. А показ архивных видео и игра отдельных тем симфонии на рояле помогали еще больше погрузить слушателей в музыкальный материал.

Автор цикла также рассказал, что Седьмая симфония — последнее законченное произведение Прокофьева, состоящее из четырех частей и написанное в 1952-м году. Сочинение имеет два варианта финала: первый, изначально задуманный и написанный композитором, символизирует прощание с жизнью. А второй, с быстрой кодой, созданный для Сталинской премии, — острый и жизнеутверждающий.

Ведущий отметил, что оба варианта часто исполняются. Однако, из 34 записей симфонии разных лет 12 заканчиваются быстрым финалом.

Обе версии прозвучали в исполнении Светлановского оркестра под управлением Александра Лазарева. Но первый вживую, а второй в записи.

Александр Лазарев — именитый дирижер со множеством наград, известный своим сотрудничеством со многими российскими и зарубежными оркестрами. Прокофьев в его музыкальной жизни играет значимую роль — под управлением маэстро шли оперы в Большом театре, в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко, Парижской национальной опере. Также были исполнены все симфонии Прокофьева, «Скифская сюита», Пятый фортепианный концерт, «Кантата к 20-летию Октября» и не только.

Манера дирижирования Лазарева всегда очень энергична, решительна и темпераментна. И музыканты в этот вечер на нее откликались, хотя казалось, что иногда forte звучит почти на грани крика.

Но сначала, в первой части оркестр только набирал силу, чтобы во второй достигнуть апофеоза благодаря следованию музыкальному замыслу Прокофьева. Каждая группа инструментов выразительно вела свою мягкую музыкальную линию. Фортепиано, как и обещал Ярослав Тимофеев, было прекрасно слышно именно во второй части. Отдельно стоит сказать о струнных, которые на протяжении всей симфонии создавали то лирический, то драматический музыкальный образ, подкрепляемый потоком силы. При этом не прибегая к повышению громкости звука, а за счет выразительности и крайней степени legato фраз.

В третьей части оркестр начал расширять границы громкости. А в четвертой звуковой максимум был успешно достигнут. Духовые «трубили» тему и, казалось, ее слышно далеко за пределами зала. Ударные отбивали ритм так, что сердце начинало прыгать вместе с ними. Звуковая волна нарастала и нарастала, пока не обрушилась на зрителей с сокрушительной силой.

Исполнение Седьмой симфонии точно можно назвать запоминающимся. Оркестр поразил тембровой красочностью и достижением предельности звука. А дирижерская интерпретация — экспрессивностью и радикальностью. Ярослав Тимофеев провел занимательную и увлекательную лекцию, его интересная подача материала украсила вечер и создала атмосферу легкости, несмотря на смысловую сложность симфонии.

Кант писал, что «вещь в себе» существует тогда, когда ее никто не видит. В Московской филармонии ее попытались не только увидеть, но и услышать. Но можно ли судить, насколько она познаваема?

Фотографии предоставлены пресс-службой Московской филармонии